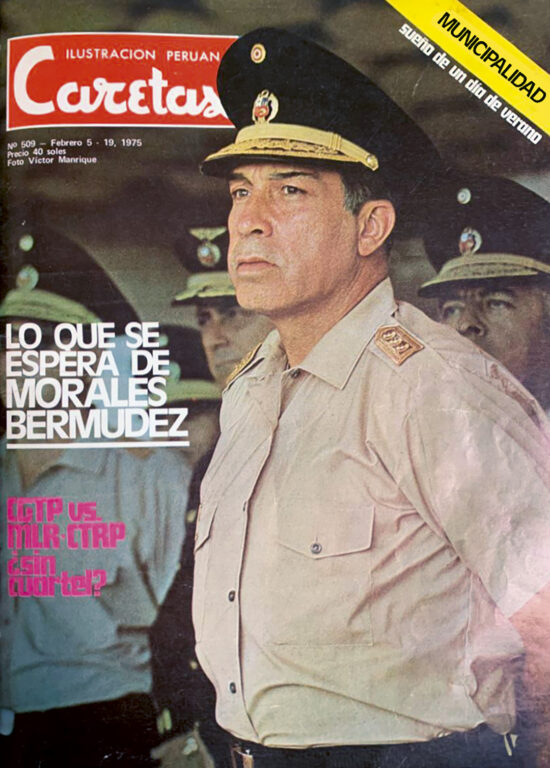

El año 1975 marcó el inicio del fin para el régimen militar. La debacle física de Velasco, las protestas del “Limazo”, la represión sangrienta y el colapso del aparato estatal aceleraron su caída. En medio de censura, clausuras y detenciones, CARETAS resistió la tormenta. La llamada “segunda fase” con Morales Bermúdez trajo un nuevo tono, pero no menos contradicciones. Tras cierre de 22 meses, este número documentó el quiebre desde adentro.

Hay un gran hueco en el archivo de CARETAS. Termina un tomo de las ediciones en tamaño tabloide y continúa el siguiente en formato A4. El logo era otro y el país también. Veintidós meses separan los dos volúmenes. Casi dos años durante los cuáles cayó el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado y se instaló la “segunda fase” presidida por Francisco Morales Bermúdez.

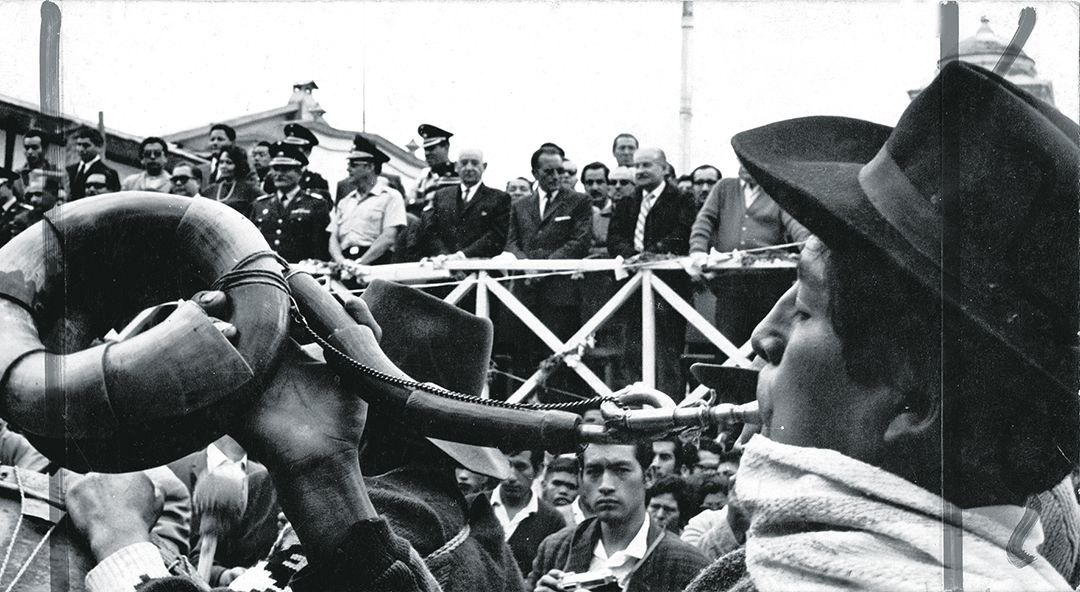

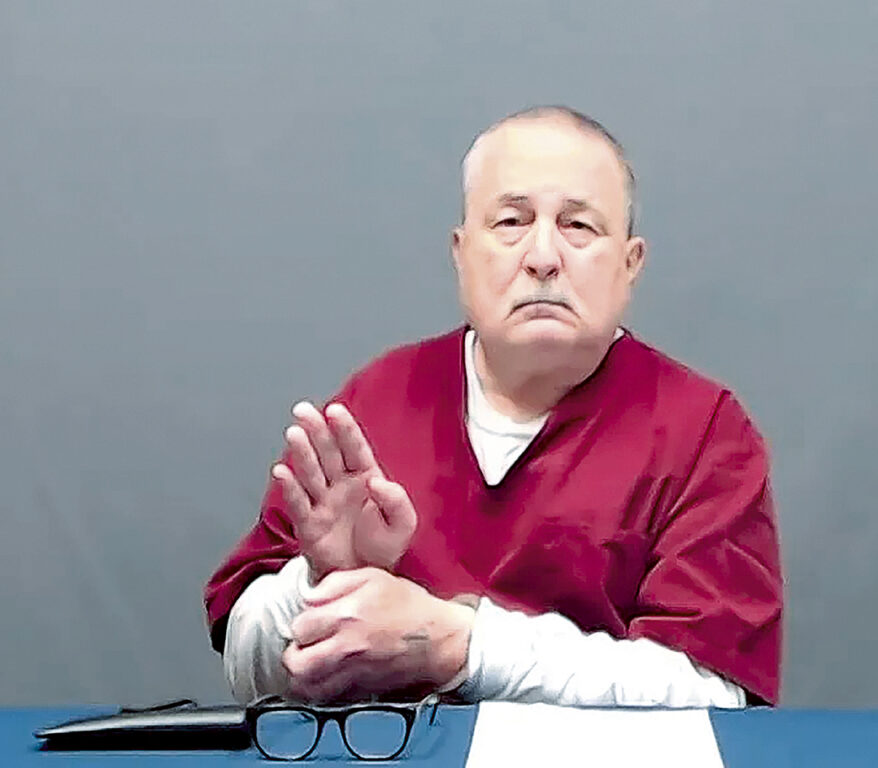

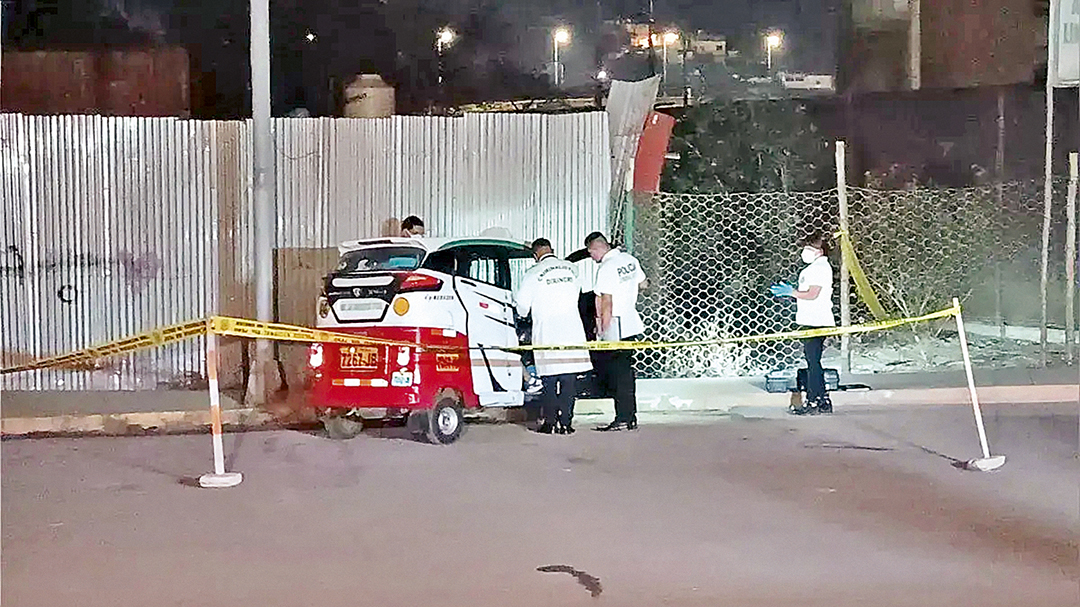

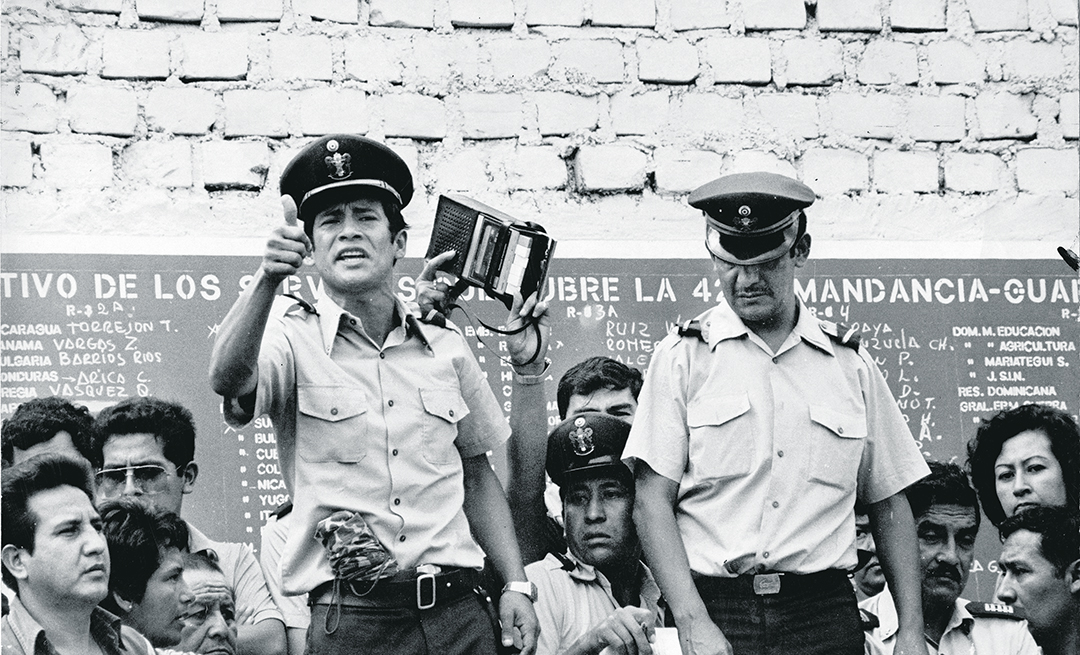

Primero vino la requisa policial de la edición 509, fechada en febrero de 1975, con Morales Bermúdez en la carátula tras su juramentación como primer ministro. Un inserto de cuatro páginas, armado tras el cierre de edición, recogió las impactantes imágenes del “Limazo” del 5 de febrero, cuando la capital cayó en el caos de los saqueos y la destrucción como producto de la huelga de los policías, que se resistieron a salir a las calles hasta que se cumplieran sus demandas. El episodio terminó con la intervención de las Fuerzas Armadas y el toque de queda, tras 86 muertos y más de 150 locales vandalizados.

Premonitorio, el escritor Manuel Scorza, entusiasta de la revolución, remitió una declaración publicada en la misma edición: “Espero que CARETAS se siga publicando. La renovación de nuestra sociedad debe incluir la renovación total de los medios de comunicación, pero debe mantener la libertad de expresión creativa y excluir toda censura”.

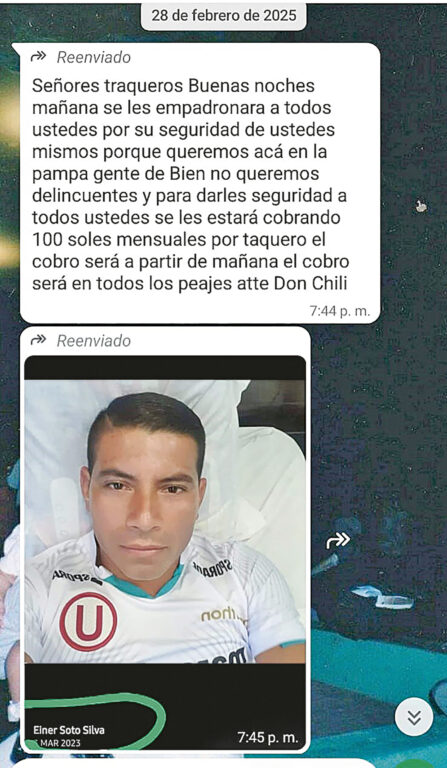

El siguiente número se tomó un mes, no las dos semanas usuales. La requisa de la edición anterior se dio por la publicación del cuadro de precedencias y retiros del Ejército para generales de división y de brigada, lo que establecía quienes estaban destinados a ser altos mandos del gobierno de acuerdo al Estatuto Revolucionario. Doris Gibson fue detenida y se emitió una orden de captura contra Enrique Zileri. El reportero gráfico Manuel Vilca y la colaboradora Janet Gamarra, que cubrieron los hechos del “Limazo”, fueron encarcelados. En el caso de Gamarra, CARETAS denunció “una indecente maniobra de soplonería” del diario La Crónica. Tras la expropiación de los diarios, las revistas se convertían en objetivos del régimen.

LOS DESMANES

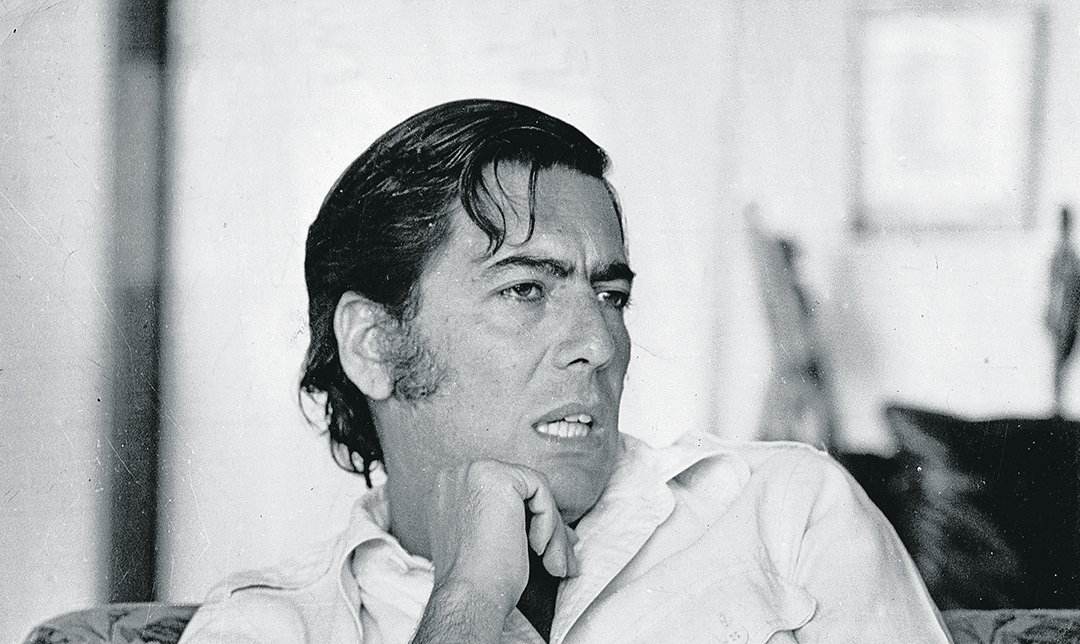

Los intelectuales, generalmente simpatizantes de Velasco, advertían de los “desmanes” de la Revolución, como lo hizo Mario Vargas Llosa en su artículo de ese número previo a la clausura. “Valga la oportunidad para exhortar, una vez más, al gobierno a enmendar su política en lo concerniente a la prensa. De nada le sirve eliminar las críticas en las páginas de los diarios, si estas críticas existen en las mentes y en las bocas de los peruanos”.

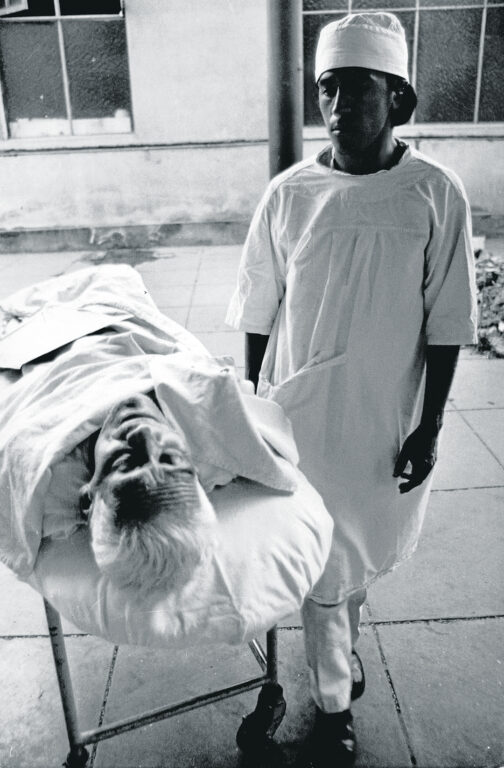

La advertencia fue respondida con la clausura. No era la primera y no sería la última. Pero fue la más prolongada y tuvo su detonante en el reportaje “Dos de Mayo: Centenario de un enfermo”, que transmitió el estado calamitoso del hospital, incluso con la foto de “un anciano enfermo que hace sus necesidades en un excusado cuya puerta no cierra”. El reportaje motivó la ira del ministro de Salud, Fernando Miró Quesada y Velasco estuvo encantado de cerrar CARETAS. “Zileri nos atacaba continuamente”, le respondió el exdictador a César Hildebrandt tras la reapertura de la revista. “No paraba, no frenaba. El gobierno tiene también que sancionar a quienes lo atacan. La revolución tenía que defenderse”.

Una revisión a los archivos dará cuenta que la cobertura de la revista era, sin dejar de ser crítica, equilibrada. Incluso para procesos como el de la Reforma Agraria, cuya necesidad consideraba ineludible pero su ejecución calificó de simplista, pues no se consideró la diversidad de modelos productivos. El resultado, por ese y otros errores, aplastó al gobierno.

EL DESPLOME

“Pensamos que a la larga la acción de esta Revolución Peruana se juzgará más por los resultados obtenidos concretos en el cambio estructural, que es el desarrollo socioeconómico, que en función de criterios transitorios y secundarios”. Así lo dijo Francisco Morales Bermúdez en 1972. Tres años más tarde, el gobierno de Velasco atravesaba sus horas más difíciles. A seis años del golpe que lo llevó al poder el 3 de octubre de 1968, la Revolución Peruana –como bautizó a su proyecto– enfrentaba un creciente desgaste político, económico y social. La aparente unidad de las Fuerzas Armadas se resquebrajaba y el país ingresaba en una etapa de incertidumbre que se profundizaría en los años siguientes.

“El Perú podía compararse a un avión cuyos pasajeros –todos los peruanos– éramos conducidos por un piloto que, aparte de avisar que el vuelo sería turbulento, no había informado cuál era el punto de destino de la aeronave ni adelantado cuánto duraría la travesía”, escribió en CARETAS Manuel D’Ornellas.

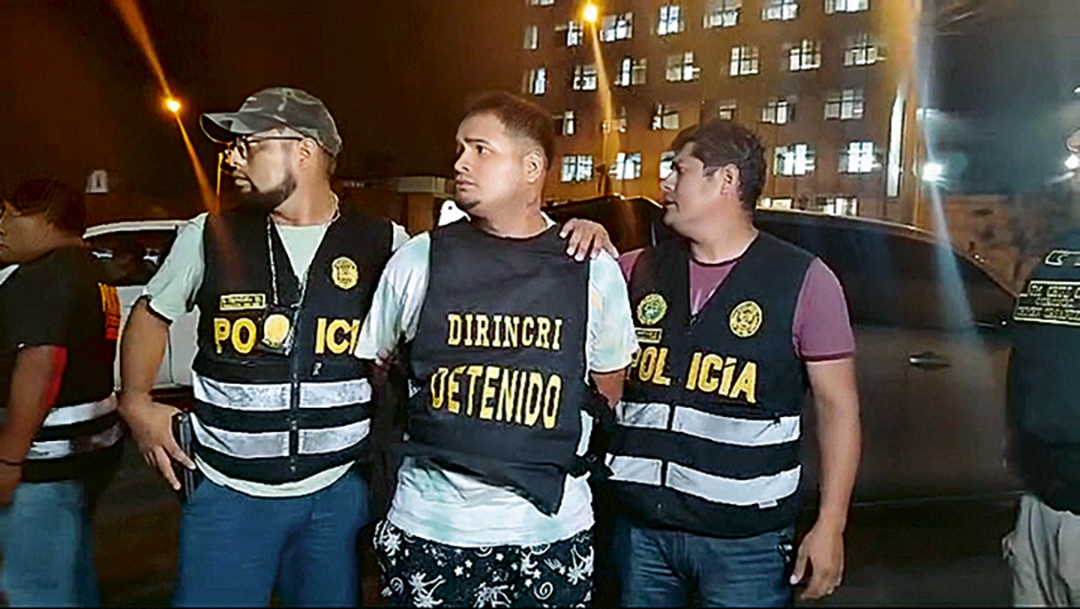

La huelga policial en Lima desencadenó un caos que dejó al descubierto la fragilidad del régimen. La llamada “Semana de los Motines” culminó en violentos saqueos e incendios, sin una respuesta efectiva por parte del gobierno. La desobediencia de la Guardia Civil marcó un punto de quiebre. Velasco ya no contaba con el control absoluto que había ejercido en los primeros años de su mandato.

Pero los problemas no eran solo de orden. La economía mostraba signos de estancamiento, con una inflación creciente y una balanza comercial deteriorada. Las grandes reformas estructurales –la reforma agraria, la reforma industrial, la nacionalización de sectores clave– encontraban límites concretos en su implementación. El entusiasmo inicial daba paso a la frustración. Y el propio Velasco, deteriorado físicamente por la enfermedad, parecía cada vez más aislado en Palacio.

A ello se sumaba un fenómeno más profundo y corrosivo: el descalabro económico. En una nota publicada en enero de 1977 en CARETAS se desmenuzaban las verdaderas razones de fondo. Bajo el título “Platos Rotos”, concluyó que, lejos de haber sido boicoteada por intereses externos, la Revolución Peruana había terminado víctima de su propio empacho económico.

Durante los primeros años del régimen, la inversión extranjera no solo no se retiró, sino que alcanzó niveles récord: 750 millones de dólares en exploración petrolera y 600 en Cuajone. Pero hacia 1975, el 88 % de la inversión bruta interna provenía del exterior. El ahorro y capital nacionales solo aportaban el 12 %. El país consumía más, producía menos y ahorraba casi nada. El déficit comercial se disparó a 1.112 millones de dólares y las reservas del Banco Central se evaporaron. Mientras tanto, el circulante fuera del sistema financiero se multiplicaba: el dinero se escapaba literalmente de los bancos. Era una bomba de tiempo.

Y aunque se había advertido al propio Velasco, en el seno del Consejo de Ministros, sobre la necesidad de una devaluación y de recortes en subsidios desde fines de 1973, las medidas impopulares fueron postergadas para no tocar la imagen del mandatario. La consecuencia fue un ajuste brutal que le tocó ejecutar al sucesor.

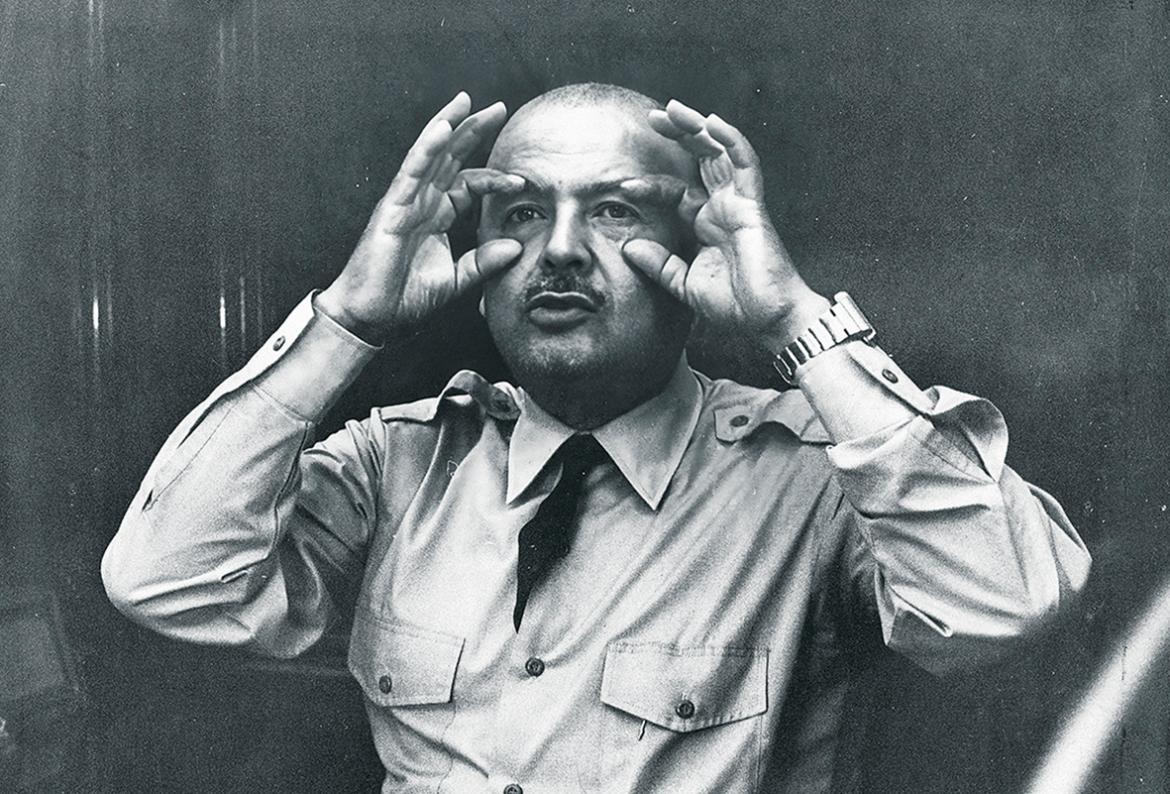

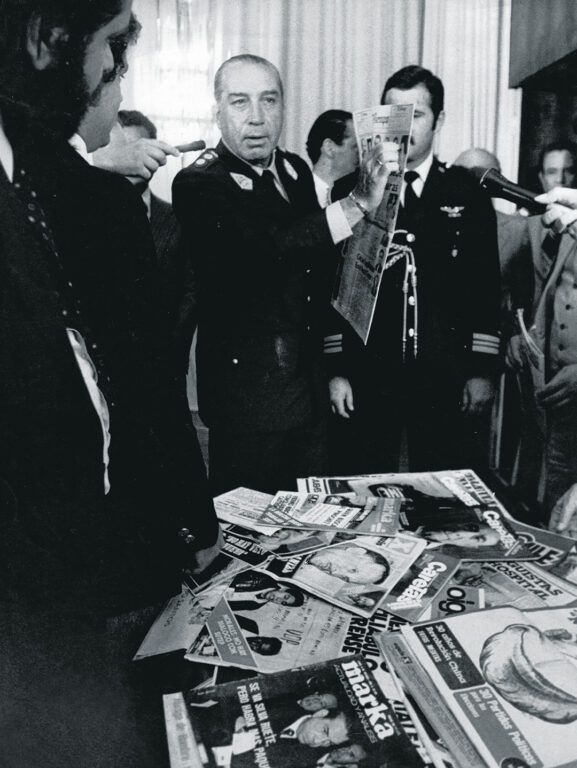

EL RELEVO

El 29 de agosto, Morales Bermúdez, entonces presidente del Consejo de Ministros y ministro de Guerra, lideró una maniobra interna que forzó la salida de Velasco. No fue un golpe clásico, sino un relevo palaciego cuidadosamente orquestado dentro del mismo aparato militar. La llamada “segunda fase” de la Revolución Peruana nacía con la promesa de corregir errores, pero en la práctica marcaba el fin del experimento velasquista.

Finalmente se aplicó un durísimo paquete de ajuste: devaluación del 44 %, alza del precio de la gasolina, suspensión del derecho a huelga y congelación de sueldos. El país entró en estado de emergencia y el toque de queda se volvió parte de la vida cotidiana. Solo en enero de 1977, con la reapertura de la publicación, se pudo contar en toda su dimensión el naufragio económico de un gobierno que había prometido refundarlo todo.

“La revolución se ha dado el gusto de hacer las transformaciones que no hicieron los civiles”, le dijo Velasco a CARETAS, ya con la pierna amputada y unos meses antes de morir. “Los civiles tuvieron 150 años el gobierno y no las hicieron. Por eso es que la Fuerza Armada tuvo que hacer la revolución”.

Velasco reivindicó su nacionalismo antiyanqui y calificó como un error actuar “con gente que era enemiga de la revolución. Había belaundistas, apristas, comunistas”. Dijo que no expropió los periódicos para que los manejara el gobierno, a pesar de los resultados en la realidad. “Ahora ya no respondo por nada”, zanjó. “Ahora todo es una mierda, viejo”. (Enrique Chávez)