El 17 de mayo de 1980, en vísperas de las elecciones generales que pondrían fin a doce años de dictadura militar, un grupo de desconocidos prendió fuego a las ánforas en la comunidad de Chuschi, en la provincia ayacuchana de Cangallo. Ese hecho simbólico, casi anecdótico para la prensa nacional del momento, fue el punto de partida de dos décadas de violencia política que dejarían más de 69 000 muertos en el Perú.

En su edición 614, del 8 de septiembre de 1980, CARETAS tituló una de sus primeras coberturas sobre la organización con un nombre que hoy suena insólito: “Senderito ominoso”. Pero no estaba desencaminado. El artículo advertía sobre una izquierda radical “aislada de todo movimiento popular poderoso, acompañada solo de sus fantasmas”, que emergía desde los claustros universitarios de provincias para ensayar una insurgencia armada. “La izquierda tiene la obligación de aislar aún más este pequeño y realmente ominoso sendero”, se leía en el texto, que reclamaba un divorcio entre la nueva violencia emergente y la izquierda legal. Tristemente, la toma de distancia no fue lo rápida ni contundente que la realidad demandaba.

Ese “senderito” al que la revista se refería estaba presuntamente liderado por Abimael Guzmán, Luis Kawata Makabe y Osmán Morote Barrionuevo, todos dirigentes de una célula maoísta con influencia en el Partido Comunista del Perú – Bandera Roja, especialmente en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. La vieja PIP había detenido esa semana a una decena de activistas, pero lo más significativo no era la captura, sino la convicción que transmitían en su propósito. “Hace seis meses se despidieron de los claustros, entre risas ajenas, anunciando que se iban a ‘desatar la guerra popular’ y el desborde campesino”, advertía la nota.

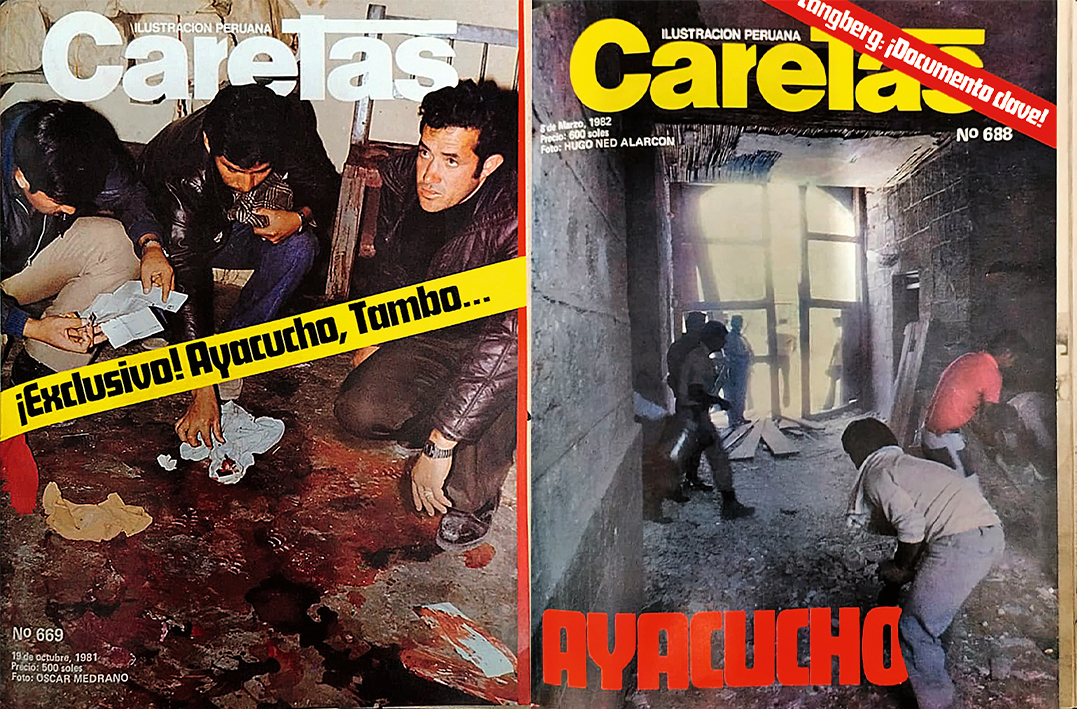

AYACUCHO EN LA ANTESALA DEL TERROR

Otro gran registro inicial de CARETAS fue en diciembre de ese mismo año, con el reportaje “Bim Bam Bum en Ayacucho”, escrito por Patricio Ricketts Rey de Castro con fotografías de Óscar Medrano. El texto retrataba a Ayacucho como una ciudad atrapada entre su barroco esplendor colonial y una tensión creciente. La descripción del arequipeño era tan literaria como inquietante: “Ayacucho sufre un ataque agudo de la enfermedad de nuestros días: el terrorismo”, señalaba. “El 28 de julio, mientras el Perú vivía la euforia del renacimiento democrático, la brocha gorda anunció en todas las calles, con grandes letras rojas, que el comienzo del nuevo tiempo histórico era otro: el comienzo de la lucha armada”.

Las pintas y los panfletos firmados por el Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso ya eran cotidianos en los muros de Ayacucho. En apenas seis meses, los atentados terroristas habían llegado a 232 –sin contar los operativos de provisión de explosivos– y la cuenta total superaba los 300 actos de violencia. Lima, entonces, se había convertido en “la segunda capital del terrorismo”, con 81 atentados en su haber, solo superada por Ayacucho, la capital de la lucha armada.

EDITH LAGOS: EL ROSTRO TEMPRANO DEL TERROR Y EL MITO

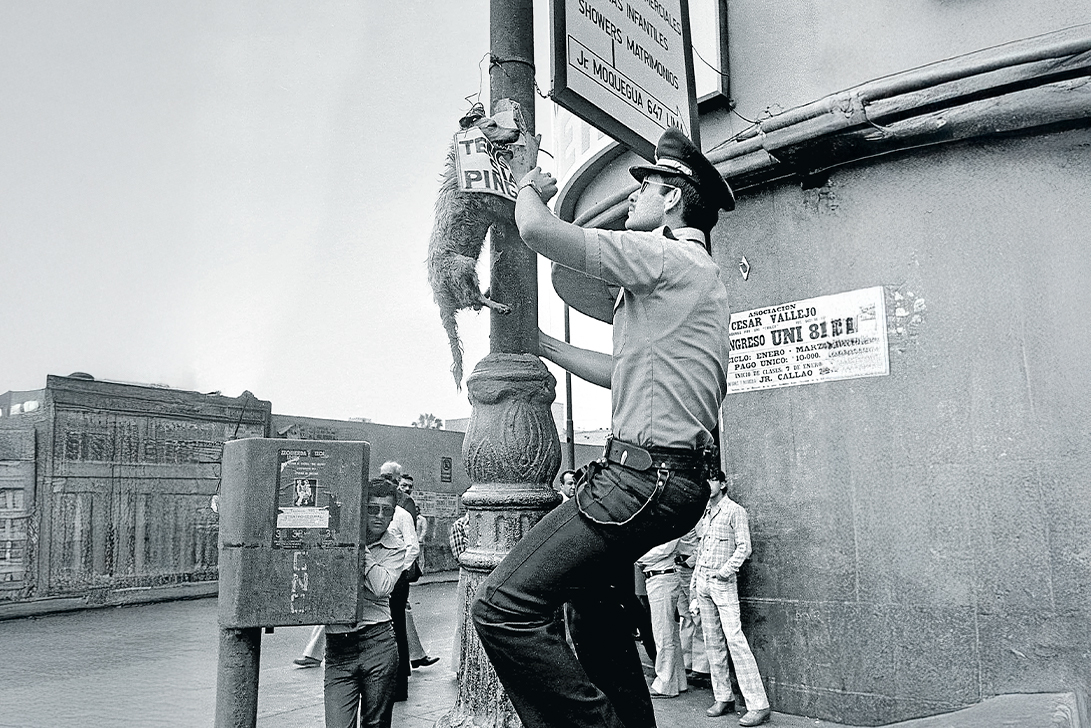

En la noche del 24 de diciembre de 1980, Ayacucho fue escenario de una perturbadora escenografía: perros callejeros aparecieron colgados de postes y árboles, con carteles en sus cuerpos que decían “Teng Siao Ping revisionista” o “Viva la guerra popular”. Aquel mensaje crudo y teatral –mezcla de ensayo maoísta y brutalidad– marcó una de las primeras irrupciones del lenguaje simbólico del terror senderista.

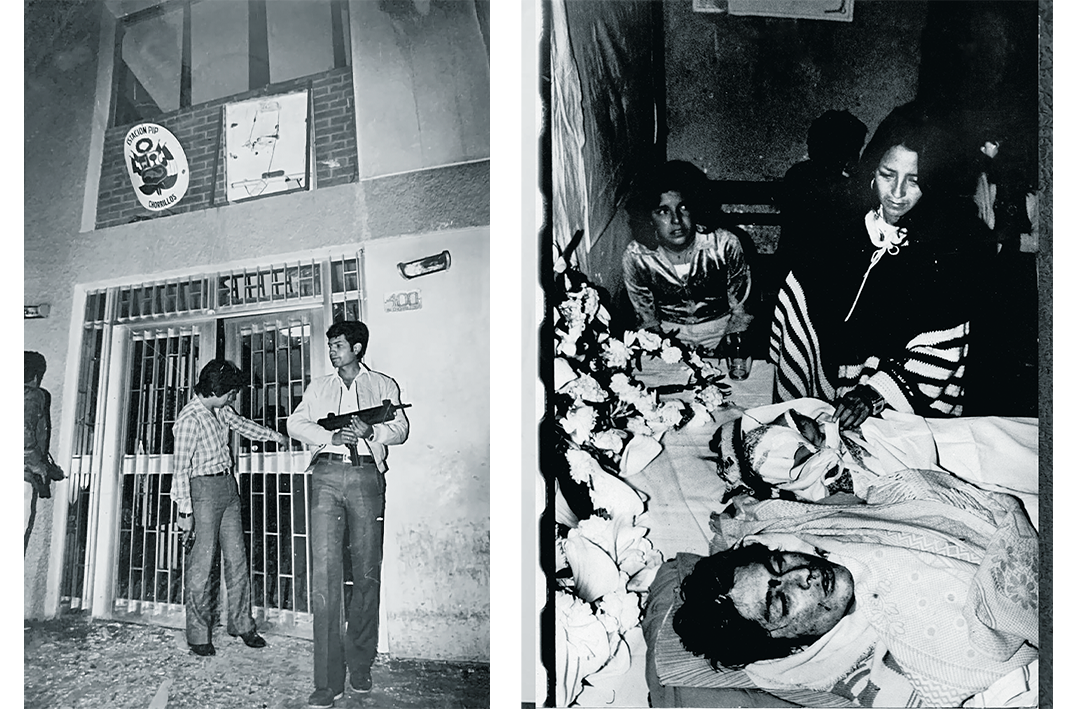

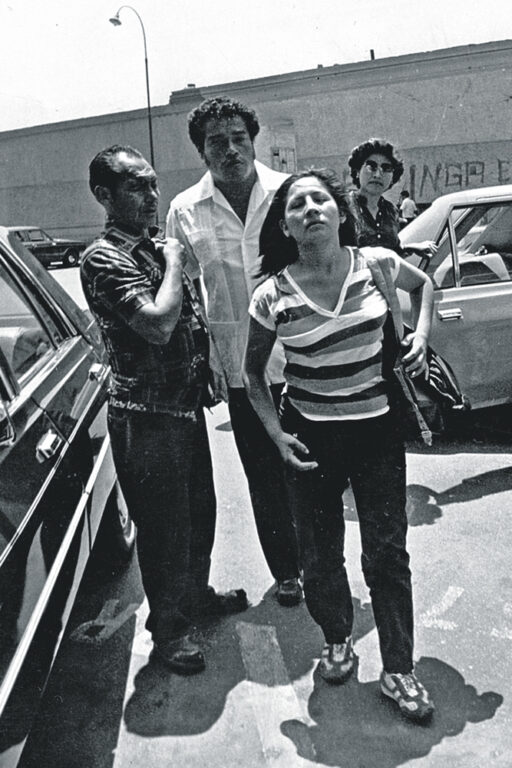

En ese mismo contexto fue detenida Edith Lagos, una joven ayacuchana de apenas 18 años, sindicada como dirigente de Sendero Luminoso y vinculada a los atentados con dinamita perpetrados contra la sede del Jurado Nacional de Elecciones, Entel Perú, y la Municipalidad Provincial de Ayacucho. La cobertura de CARETAS de la época la describe como “una chica de armas tomar”, astuta y reservada, según fuentes de la PIP, y destacaba su negativa a colaborar con las investigaciones: “Soy inocente y nada tengo que ver con las imputaciones que me hace la policía”, declaraba ante las autoridades.

Su detención desató controversia. No solo por las pruebas circunstanciales, sino por la rapidez con que fue devuelta a Ayacucho bajo custodia judicial. CARETAS recogió la tensión de un episodio que comenzaba a revelar la incapacidad del sistema legal para procesar de forma efectiva a los primeros cuadros senderistas. “En una sociedad donde se respetan los derechos humanos, la libertad es un derecho, y un deber exigirla”, afirmó Lagos al defenderse en público, reclamando una legalidad ausente.

Con su temprana liberación y posterior caída en combate en 1982 –abatida por la Guardia Republicana–, Edith Lagos se convirtió en mártir dentro del imaginario senderista. Su entierro, multitudinario y coreografiado, fue un hito simbólico del año dos de la guerra. Pero su figura ya comenzaba a irradiar desde aquel primer año de violencia, como ejemplo de cómo Sendero Luminoso construía identidades radicalizadas, que fusionaban juventud, rebeldía, ideología y fatalidad.

La imagen de Lagos, reproducida en panfletos, pintas y cánticos, inauguró una narrativa de heroísmo subversivo que sería replicada con otros militantes caídos en los años siguientes. Su caso también ilustró las grietas del aparato policial y judicial frente a un fenómeno nuevo, que ya dejaba de parecer una extravagancia universitaria para instalarse como amenaza concreta.

KAWATA MAKABE: ¿TIBURÓN O LORNA?

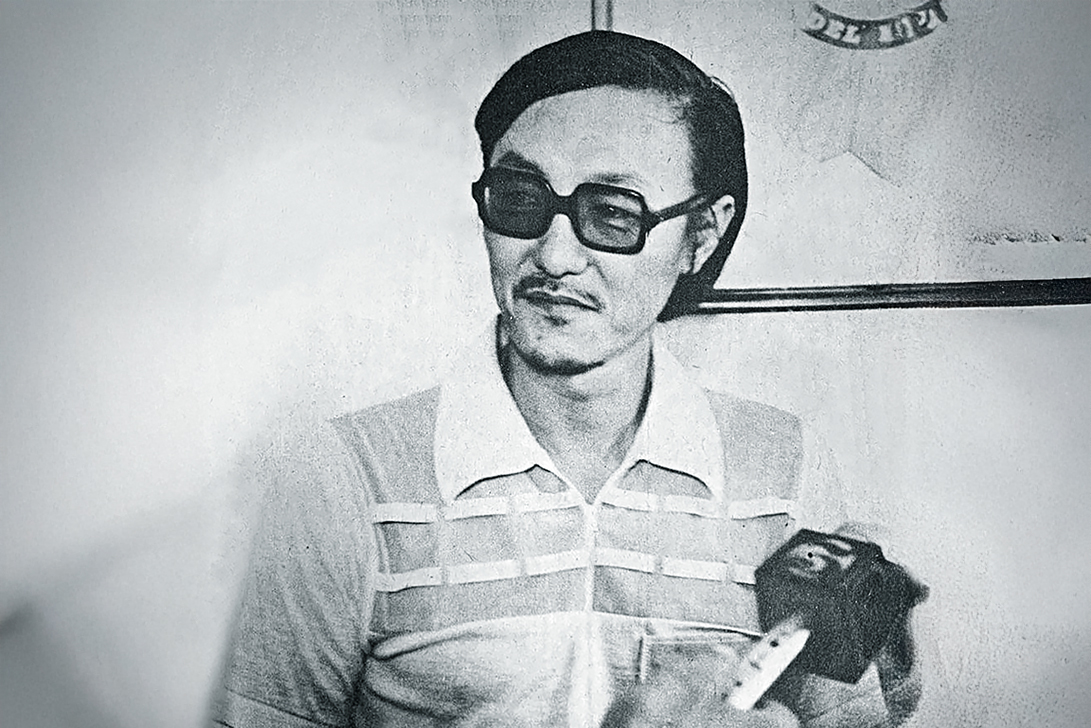

Otro episodio de aquel primer año apareció en las páginas de la edición 638, el 2 de marzo de 1981, bajo el título “¿Tiburón o lorna?”, en referencia al supuesto dirigente senderista Luis Kawata Makabe. El matemático de ascendencia japonesa fue detenido por la PIP en septiembre de 1980 como presunto ideólogo de los atentados, pero fue liberado al no encontrarse pruebas. CARETAS conversó largamente con él durante su detención, aunque finalmente declinó ofrecer una entrevista formal.

No mostró inconveniente en declarar su simpatía hacia esta organización, pero aseguró que nunca militó en ella. “Menudo y delgado como un jockey, impecablemente peinado con raya a la izquierda y vestido con pantalón celeste y camisa crema con adornos horizontales, Kawata daba la impresión de ser más bien un visitante respetado que un detenido”, se leía en el perfil.

La captura y liberación de Kawata evidenciaron el desconcierto inicial de las autoridades. En otra nota, CARETAS destacaba el descontrol oficial: “El ministro del Interior tuvo que recurrir a un apunte para recordar el nombre de Luis Kawata Makabe cuando anunció su captura”.

EL TERROR LLEGA A LIMA

Al cerrar el primer año de vida pública de Sendero, el 11 de mayo de 1981 se publicó “El terror llega a Lima”, en la edición 647. Se documentaba la expansión del conflicto con la voladura de torres de alta tensión, atentados contra estaciones de energía, sabotajes y ataques armados. La capital, antes considerada una burbuja, era ya escenario frecuente del accionar senderista. “Lima ha pasado a ser la segunda capital del terrorismo”, sentenciaba la revista.

Ese mismo número alertaba sobre una peligrosa escalada y criticaba el doble discurso de algunos sectores políticos. “¿Por qué no una declaración multipartidaria que desactive cualquier pretexto de cacería de brujas?”, se preguntaba CARETAS, apelando a la responsabilidad de la izquierda parlamentaria.

LECTURA DESDE EL PRESENTE

La cobertura inicial de CARETAS documentó sin eufemismos ni complacencias la emergencia de un grupo terrorista que aún no era reconocido como tal por buena parte del espectro político. El propio nombre del primer artículo seleccionado para este recuento –“Senderito”– revela la incertidumbre y hasta el desconcierto con que se miraba el fenómeno. Pero también hay una advertencia clara y reiterada: no se trataba de una escalada común ni de una fracción marxista más.

Sendero Luminoso, como bien lo registró la revista en su primer año de actividad, no se consideraba un movimiento nacionalista o social, sino la “vanguardia de la revolución mundial”. Un proyecto fanático, dogmático y totalitario que en poco tiempo dejaría claro su desprecio por la vida humana.

A cuatro décadas de distancia, aquellas primeras crónicas sobre Sendero Luminoso no solo informan. Son un espejo inquietante de una sociedad que, al recuperar la democracia, también abrió las puertas a una de las pesadillas más brutales de su historia reciente.