Nota publicada el 13 de febrero 2020

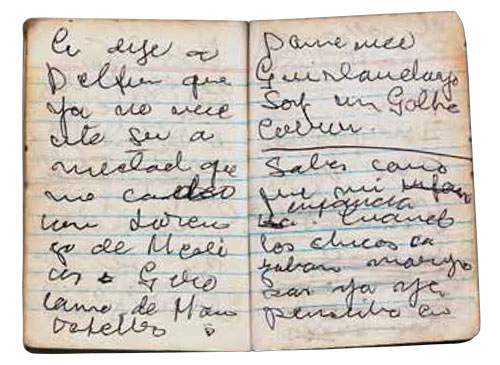

¿Sabes cómo fue mi infancia? Cuando los chicos cazaban mariposas yo ya pensaba en el calzón de Rita Hayworth”, escribió en una de sus libretitas donde dibujaba y apuntaba de todo. Pobló su mundo de quijotes, arlequines, prostitutas y seres olvidados por Dios. Amaba a Toulouse Lautrec, a Goya, a Beethoven, a Marilyn Monroe, su gran pasión. Nació en Lampa, Puno, hace cien años y estudió en la escuela fiscal de su pueblo, donde un buen día lo botaron del equipo por dejar pasar el gol que los llevaría a la gloria; él mismo contaba que se quedó paralizado frente al arco del equipo rival, maravillado ante la belleza del atardecer. “Yo estoy imbuido de belleza. Amo la vida. Todo lo que me inspira me emociona”, escribió.

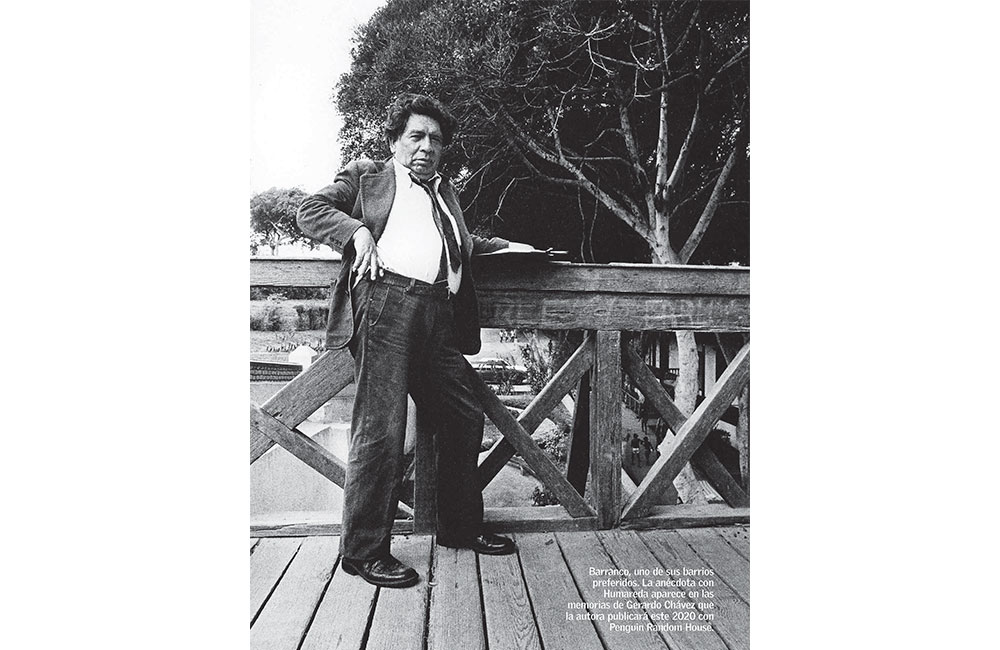

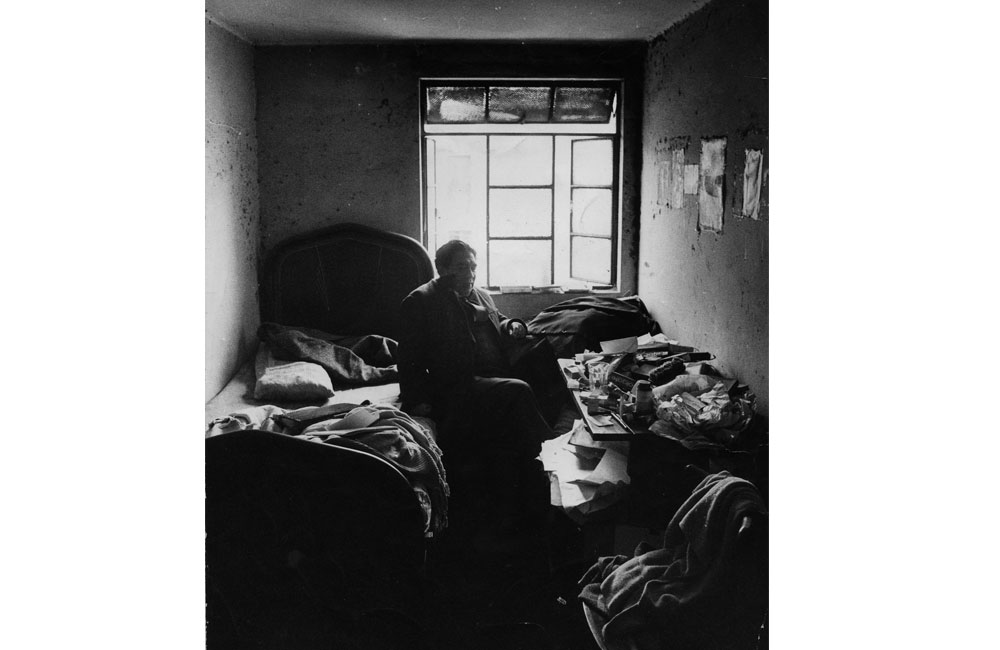

Los amigos lo recuerdan caminando en La Parada entre vendedores ambulantes, locos y mendigos. Decía que adoraba la vitalidad de La Parada; que encontraba una fuerza expresiva en esos rostros y una riqueza de matices que no veía en otras partes de la ciudad. Pocos como Humareda supieron reflejar la cultura popular urbana. Se formó en Bellas Artes y en el taller de Julia Codesido, en pleno apogeo de la escuela indigenista donde reinaba José Sabogal. En 1947 ganó una beca a la Argentina. En la escuela de Buenos Aires descubrió su gusto por los arlequines: “A través de ellos expreso mi soledad y mi angustia. Tengo toneladas de angustias”, decía. También descubrió la temática urbana en los pintores del Barrio de la Boca. Pintó varias veces la Quinta Heeren y los puentes de Lima. Vivía fascinado por las barriadas y el cerro San Cosme. En el año 54 se instaló en el Hotel Lima, en el corazón de La Parada. “En un cuartito de 4 x 2 vivía y trabajaba en el caos más absoluto. Había apuntes cajas vacías, trapos manchados de óleo; todo estaba revuelto”, cuenta su discípula y musa Yvette Taboada en un antiguo documental sobre el artista en el programa Sucedió en el Perú. “A Víctor le encantaban los trapos viejos. Cuando se enfermó, el doctor recomendó mantener el cuarto limpio. Yo lavé todos los trapos y cuando volvió del hospital se molestó: “Has desordenado mi habitación!” me dijo. Recuerdo también que andábamos juntos por la Plaza 2 de Mayo, le gustaba la música que se escuchaba en las calles; en las casetas de las tiendas. Bailábamos tango en plena vía. Era feliz viviendo así.

Sus pinturas hablaban de esa Lima marginal y despreciada por la cultura oficial. Se alejaba de los periodistas, de los críticos, de los voraces dueños de galerías de arte. Vivió en un mundo paralelo en el que solo cabían él y sus fantasmas. Una vez escribió en su libreta: “Le dije a Delfín que ya no necesito su amistad. Ahora me codeo con Lorenzo de Médici”. Decía que vivía con Rembrandt, Velásquez, Bach, Shakespeare y con Marilyn: “Es demasiado hermosa. Hace años la estoy buscando en el mundo de la ilusión; en El Trocadero y en el Cinco y medio” escribió. Debe ser por eso que sus mejores cuadros retratan a sus amigas, las prostitutas de La Parada por las que sentía gran respeto.

En el año 66 Humareda viajó a París, pero la Ciudad Luz lo deprimió. “Recuerdo que no paró de quejarse de lo caro que le parecía la vida en Europa. Decía que no podía más con el metro, esos ‘gusanos metálicos’ que hacían un ruido espantoso”, cuenta Gerardo Chávez, quien conoció a Humareda por su hermano, el pintor Ángel Chávez. “Yo trataba de animarlo. ‘Mira, cholo, te voy a llevar a ver la exposición de Picasso en el Grand Palais y después a ver a las chicas lindas de Saint-Denis’, y respondía: ‘Qué Picasso, ni qué Picasso. yo he venido a París para encontrar a Toulouse Lautrec, Daumier, Émile Zola’. Me pidió quedarse a vivir en mi taller. No acepté, pero le ofrecí invitarle lonche todos los días. Así que diariamente llegaba a las seis en punto. Yo lo recibía con un tazón con quaker espeso y pan baguette. Era como un niño; con una bondad y una ternura increíbles. Todavía lo veo untando el pan con un montón de mantequilla y luego hundiéndolo en la tasa hasta rebalsar la leche, mientras me reprochaba: ‘Ahora le voy a acusar a tu hermano que no has querido hospedarme en tu taller’.”

En 1983 le detectan a Humareda un cáncer a la laringe a causa del daño que le habían causado los químicos de la pintura. Así decidió pintar en la azotea del edificio donde había un cuarto y un sillón desvencijado al que llamó;’ “El sillón de Sócrates” donde, cuentan los amigos, se sentaba horas hablando consigo mismo para despejar sus angustias. En una de sus libretas escribió: “Mis arlequines soy yo, son mi angustia a lo Debussy. Son los colores de la angustia que me da cuando miro a Homero bailando mambo a medio día frente a la puerta de un cine”.