Cuando el prisma triangular de la histórica carátula de Dark Side of the Moon disparó hacia la audiencia del Estadio los rayos perfectos de luz multicolor, las mandíbulas caídas de asombro atestiguaron que estuvimos ante dos horas y media de un asalto a los sentidos, cerebros y corazones. Para algunos también fue una prueba de tolerancia.

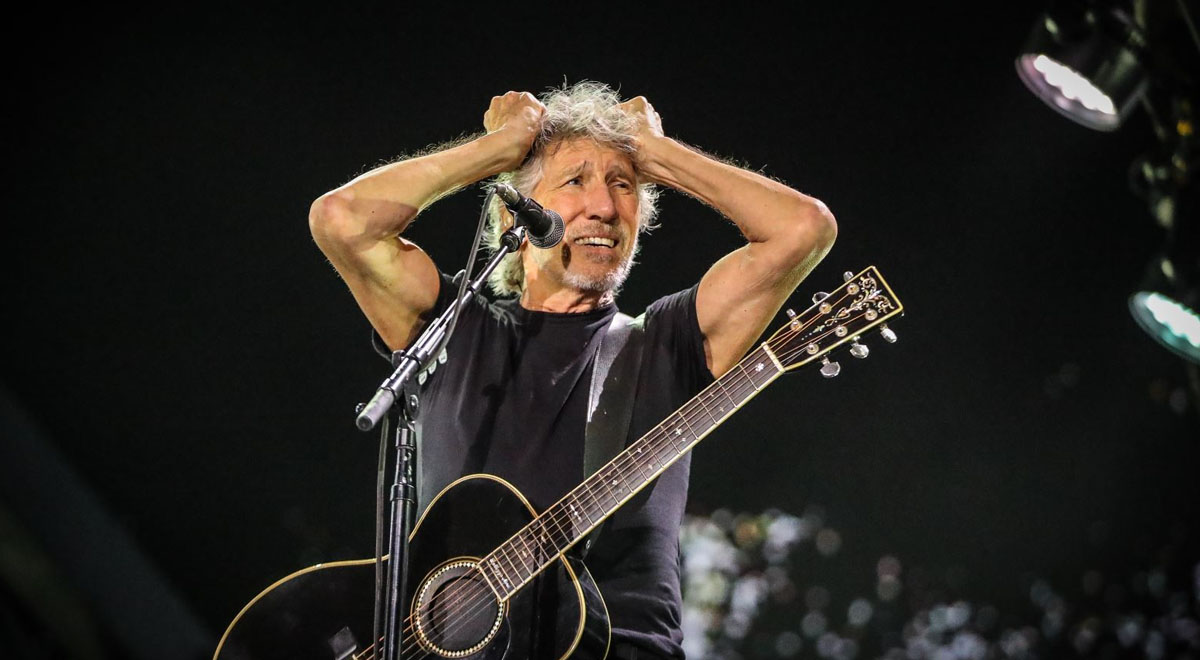

El 29 de noviembre último, el nuevo octogenario Roger Waters tocó por tercera vez en Lima durante la última parte de su gira This is Not a Drill. A diferencia de lo ocurrido en los últimos días en Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo, con dos estadios llenos por ciudad, el Nacional lució en oriente y occidente manchas vacías que quizá recordaban la desmejorada posición económica del país frente a la región.

En los últimos días su hijo, el teclista Harry Waters, recordó en la prensa como Roger lo despidió en la navidad de 2016 tras 14 años como parte de su banda. Entonces solo retuvo dos luminarias que volvieron al Perú, el guitarrista Dave Kilmister y el teclista Jon Carin. Este último cuenta con la rara distinción de haber tocado con el Pink Floyd de los años post Waters y las bandas solistas de David Gilmour y el bajista.

Fue la rivalidad entre los dos líderes la que se dejó sentir como una narrativa por omisión. En las pantallas aparecieron las imágenes de los demás miembros del grupo, menos la del guitarrista. En esa línea, la dupla central era la de Waters y Syd Barrett, el piloto de la etapa fundacional que dejó la banda en medio de una bruma lisérgica. Minimizar el papel de Gilmour es casi infantil, con el extremo sacrílego de eliminar el célebre solo de guitarra en Comfortably Numb, pero refleja el estado actual de su relación con Waters, todavía más envenenada por sus controversiales posturas sobre la invasión contra Ucrania y las acusaciones de antisemitismo que pesan sobre él.

Volaron el chancho y la oveja en combinación con un impactante e inteligente puesta en escena que combinó narrativa, propaganda, fuegos artificiales y cautivadoras imágenes en las cuatro pantallas LED de 10 x 10 metros, que nos llevaron del espacio exterior a la brutalidad con las que los humanos se tratan entre sí.

Durante Is this the life we really want?, una secuencia en las pantallas que llamaba a resistir el capitalismo y la cultura del consumismo incluyó una serie de marcas omnipresentes como símbolos del mal: Visa, Coca Cola, Carolina Herrera. Una de las evidentes contradicciones. Waters se ha pasado media vida en disputa con sus ex compañeros por cosechar el branding del grupo y con el retiro de Pink Floyd de los escenarios se posicionó como su imagen principal, re-presentando sobre todo los mismos cuatro discos en giras que son auténticas instalaciones de teatro político.

Y qué discos. Cinco décadas más tarde, la música de Dark Side, Wish You Were Here, Animals y The Wall sigue transmitiendo una poderosa combinación de emociones, atmósferas y angustias de la condición humana. Waters y los contundentes ocho músicos ejecutan esas piezas con poderío y los matices necesarios, acentuados con el innovador sistema de sonido que envolvió todo el Estadio.

Esta vez el marco de las canciones fueron las incesantes imágenes de poblaciones atacadas en el infierno de la violencia. Todos los presidentes estadounidenses fueron presentados como criminales de guerra y es fácil imaginar la sonrisa de Waters a la mañana siguiente, cuando se conoció la muerte de Henry Kissinger.

El próximo retiro de Waters recuerda que se aproxima el final de una era. El rock de los ochenta ya no se refiere a la década sino a la edad de sus más destacados exponentes. Waters nunca se adhirió a la corrección política y dejará los escenarios en su ley. Abrasivo, sí. Megalómano, quizá. Fascinante, también.